Lange schien es so, als würde der so lange ersehnte Prinz niemals mehr vorbeikommen, um das Dornröschen im Schloss wach zu küssen. Nach der Blütezeit des vom 15. bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Grafen- und Fürstensitz dienenden, vermutlich auf den Mauern einer staufischen Burg errichteten Bauwerks war das Schloss nach dem Brand 1939 und der anschließenden Wiederherstellung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Multifunktionsgebäude genutzt worden. Wegen Leerstand, bröckelndem Putz, undichtem Dach und kaputten Fenstern war es danach zunehmend dem Verfall ausgeliefert. Viele nicht realisierte Ideen gab es seitens der Investoren, die sich dort eine Seniorenresidenz, ein Ärztehaus oder ein Bürohaus für Freiberufler vorstellen konnten. Der Anstoß für die Idee, das Gebäude wieder der ursprünglichen Bedeutung zuzuführen, als Sitz der Verwaltung und soziale Mitte der Stadt, kam zunächst von außen.

Als neues Zentrum für die Verantwortlichen der Stadt und die Verwaltung sowie als sozialer Treffpunkt für Spiele, Feste und Veranstaltungen wurde das Schloss im übertragenen Sinne aus heutiger Sicht für seine ursprüngliche Funktion wiederhergerichtet, nachdem die Familie Bruch das Gebäude 2012 erworben und mit der Entkernung die aufwendige Restaurierung eingeleitet hatte. Die Stadt Wächtersbach erwarb schließlich 2016 das gesamte Schlossareal für 2,8 Millionen Euro, um in Absprache mit dem Denkmalschutzamt und den Architekten der Vorbesitzer das Werk zu vollenden. Bis zur endgültigen Fertigstellung werden die Gesamtkosten auf rund 10 Millionen Euro geschätzt. Doch bis es zur Wiederbelebung des Schlosses kam, hatten das Gebäude und die Bürger Wächtersbachs eine lange Durststrecke zu überwinden. Von der wechselhaften Geschichte eines Bauwerkes, das nach so langer Zeit nun eine erneute Blüte erlebt, soll dieser Beitrag einen Abriss in komprimierter Form geben. Das Gebäude selber hat sicher sehr viel mehr zu erzählen, wenn man die Informationen, die man aus dem alten Gemäuer ablesen kann, zu deuten weiß.

Einer dieser Deuter ist der Kunsthistoriker Pascal Heß, der sich im Auftrag der Stadt Wächtersbach bei den Recherchen für eine Ausstellung zur Entstehungsgeschichte des Schlosses in guter alter Tradition des Wächtersbacher Historikers Dr. Jürgen Ackermann sowie einer Reihe von Heimatforschern, für die stellvertretend Gerhard Jahn und Otto Fiegler genannt werden sollen, so intensiv mit der Geschichte des Schlosses, seinem Erscheinungsbild und seinen vielen Um- und Anbauten beschäftigt hat, bis Steine, Mauern und Winkel zumindest einen Teil ihrer Geheimnisse preisgegeben haben. Vieles, was wir heute aus gesicherten Quellen belegt wissen, ist das Ergebnis dieses akribischen Forschens. Schon Art und Formen der verwendeten Steine können Auskunft über die Entstehungszeit des Bauwerkes geben. Bei einer sorgfältigen Untersuchung des Kellergeschosses im Zuge der Renovierung ist man auf charakteristische Mauerreste gestoßen, die auf eine Entstehung zu Kaiser Barbarossas Zeiten hinweisen könnten. Eine Rekonstruktion des mittelalterlichen Erdgeschossgrundrisses zeigt eine viereckige, trapezförmig erbaute staufische Anlage mit einem größeren und einem kleineren Gebäude und einer doppelten Ringmauer. Eine im Zuge der Restaurierung absichtlich unverputzt gelassene Wandfläche im Erdgeschoss zeigt die ehemalige Außenfassade des romanischen Hauptgebäudes. Nur die untersten Steinlagen stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Die quadratische Nische liegt in einer später vermauerten Tür. Von ihr ist rechts noch das Gewände und unten die Türschwelle zu sehen.

Einer dieser Deuter ist der Kunsthistoriker Pascal Heß, der sich im Auftrag der Stadt Wächtersbach bei den Recherchen für eine Ausstellung zur Entstehungsgeschichte des Schlosses in guter alter Tradition des Wächtersbacher Historikers Dr. Jürgen Ackermann sowie einer Reihe von Heimatforschern, für die stellvertretend Gerhard Jahn und Otto Fiegler genannt werden sollen, so intensiv mit der Geschichte des Schlosses, seinem Erscheinungsbild und seinen vielen Um- und Anbauten beschäftigt hat, bis Steine, Mauern und Winkel zumindest einen Teil ihrer Geheimnisse preisgegeben haben. Vieles, was wir heute aus gesicherten Quellen belegt wissen, ist das Ergebnis dieses akribischen Forschens. Schon Art und Formen der verwendeten Steine können Auskunft über die Entstehungszeit des Bauwerkes geben. Bei einer sorgfältigen Untersuchung des Kellergeschosses im Zuge der Renovierung ist man auf charakteristische Mauerreste gestoßen, die auf eine Entstehung zu Kaiser Barbarossas Zeiten hinweisen könnten. Eine Rekonstruktion des mittelalterlichen Erdgeschossgrundrisses zeigt eine viereckige, trapezförmig erbaute staufische Anlage mit einem größeren und einem kleineren Gebäude und einer doppelten Ringmauer. Eine im Zuge der Restaurierung absichtlich unverputzt gelassene Wandfläche im Erdgeschoss zeigt die ehemalige Außenfassade des romanischen Hauptgebäudes. Nur die untersten Steinlagen stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Die quadratische Nische liegt in einer später vermauerten Tür. Von ihr ist rechts noch das Gewände und unten die Türschwelle zu sehen.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit war das Gebäude ursprünglich neben der Kaiserpfalz in Gelnhausen als Jagd- und Sicherungsburg konzipiert worden – zum Beispiel als sichere Unterkunft nach ausgedehnten Jagdausflügen durch den Büdinger Wald. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1324 zurück. Eine im Schutze der Burg errichtete Siedlung „Weychirsbach“ wurde sogar schon 1236 erwähnt. Die Burgen im 12. bis 14. Jahrhundert sollten ihren Bewohnern Schutz gewähren, wohnlich und bis zu einem gewissen Grade repräsentativ sein. Künstlerisch ausgestaltet boten sie auch den Raum für höfisches Leben. In erster Linie waren sie aber Sitz der Verwaltung und sollten das jeweilige Territorium vor gewaltsamen Übergriffen sichern. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Burgfriedes in der Mitte des Gebäudekomplexes ist heute davon auszugehen, dass die Wehrhaftigkeit noch einmal verbessert werden sollte, indem die Burg circa 100 Jahre später außerdem mit einem Wassergraben umgeben wurde und so zu einer schwer einzunehmenden Wasserburg ausgebaut worden ist. Die vermutlich älteste Darstellung des Gebäudes ist auf einem Porzellanteller im Schloss Birstein zu sehen.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit war das Gebäude ursprünglich neben der Kaiserpfalz in Gelnhausen als Jagd- und Sicherungsburg konzipiert worden – zum Beispiel als sichere Unterkunft nach ausgedehnten Jagdausflügen durch den Büdinger Wald. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1324 zurück. Eine im Schutze der Burg errichtete Siedlung „Weychirsbach“ wurde sogar schon 1236 erwähnt. Die Burgen im 12. bis 14. Jahrhundert sollten ihren Bewohnern Schutz gewähren, wohnlich und bis zu einem gewissen Grade repräsentativ sein. Künstlerisch ausgestaltet boten sie auch den Raum für höfisches Leben. In erster Linie waren sie aber Sitz der Verwaltung und sollten das jeweilige Territorium vor gewaltsamen Übergriffen sichern. Mit der zusätzlichen Errichtung eines Burgfriedes in der Mitte des Gebäudekomplexes ist heute davon auszugehen, dass die Wehrhaftigkeit noch einmal verbessert werden sollte, indem die Burg circa 100 Jahre später außerdem mit einem Wassergraben umgeben wurde und so zu einer schwer einzunehmenden Wasserburg ausgebaut worden ist. Die vermutlich älteste Darstellung des Gebäudes ist auf einem Porzellanteller im Schloss Birstein zu sehen.

In den nächsten Jahrhunderten wurde immer wieder an- und umgebaut, was an der ein oder anderen Stelle sichtbar wurde, an der das Mauerwerk im Zuge der Renovierung freigelegt wurde. Im Erdgeschoss gibt eine unverputzt gelassene Stelle den Blick auf ein früheres historisches Mauerwerk frei. Hier kann man die unterschiedlichen Techniken der frühen Baumeister untersuchen und der Kunsthistoriker kann den jeweiligen Teil des Bauwerks den verschiedenen Schaffensperioden zuordnen. Deutlich an der von Südosten sichtbaren Außenfassade durch die verschieden hohen Fenster erkennbar ist das unterschiedliche Geschossniveau, das einen Hinweis darauf gibt, dass das Schloss in der jetzigen Form in verschiedenen Bauphasen erst nach mehreren Hundert Jahren so gewachsen ist.

Nach einer wechselvollen Geschichte der Burg, in der das Gebäude, teilweise aufgrund finanzieller Engpässe, mehrfach den Besitzer gewechselt hatte (detailliert von Dagmar Reimers in „Schloss Wächtersbach und die Ysenburger“, Sammlungen zur Geschichte Wächtersbachs des Heimat- und Geschichtsvereins beschrieben), konnten die Herren von Ysenburg nach einem lang andauernden Prozess ihre Ansprüche letztendlich gemäß einer Entscheidung von 1432 geltend machen. Durch weiter kluges politisches Taktieren war es den Ysenburgern dann gelungen, einen großen Teil der sogenannten Altbüdinger Herrschaft zurückzugewinnen. Erhebliche Erweiterungen südlich des Mains, der Erwerb des Gerichts Gründau und der letzte Anteil des Gerichts Reichenbach sowie der Burg Birstein fanden die kaiserliche Anerkennung. Mit der Ernennung ihres Gebietes zu einer Grafschaft des Reiches erhob Kaiser Friedrich III. im Jahr 1442 Diether von Ysenburg in den Reichsgrafenstand.

Gleichzeitig wurde die Burg als Grafensitz aufgewertet. Der Landbesitz der Ysenburger erstreckte sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vom gesamten Büdinger Wald und dem Burggrafenamt Gelnhausen ausgehend bis in das Gebiet zwischen Frankfurt und Darmstadt. Dazu gehörte neben einer Reihe von Ortschaften auch die Hälfte des Dorfes Offenbach. Der von Graf Diether zu seinem Nachfolger ernannte Sohn Ludwig II. führte das Lebenswerk seines Vaters fort. Die einmal erworbene Machtstellung sollte nun auch in der Außendarstellung sichtbar werden. Ludwig II. entwickelte eine rege Bautätigkeit. Das bedeutendste während seiner Regierungszeit entstandene Bauwerk ist der heute noch eindrucksvolle Sakralbau der Marienkirche. Zu einer Reihe weiterer Bauprojekte gehörten auch die Umbaumaßnahmen in seiner Stammburg, dem Büdinger Schloss, und dem einer völligen Umgestaltung unterzogenen Wächtersbacher Grafensitz. Im Gegensatz zur Büdinger Feste, wo etliche Gebäudeteile und die Kernburg erhalten blieben, war es offenbar nicht mehr sinnvoll, die bauliche Substanz der nach dem häufigen Besitzerwechsel „verwohnten“ romanischen Burganlage in Wächtersbach zu renovieren. Die bisher umfassendsten Baumaßnahmen ließen etwas völlig Neues entstehen, an dem am Gesamteindruck, an Größe und Anordnung bis heute nicht mehr viel verändert wurde. Es entstand ein zweistöckiger Komplex in Form eines Trapezes mit vier runden Ecktürmen, nur der alte Burgfried blieb in der Mitte der Anlage erhalten. Die Fertigstellung soll 1477 erfolgt sein. Fortan soll jetzt von einem Schloss die Rede sein. Ludwig wies das Schloss seinem jüngsten Bruder Johann IV. als Wohnung an, der dort 20 Jahre bis zu seinem Tod gelebt hat.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Burg bis zur Renaissance weitestgehend unverändert geblieben. Die Umbaumaßnahmen im 15. und 16. Jahrhundert gaben dem Bauwerk dann annähernd sein heutiges Erscheinungsbild. Nach den von Graf Diether durchgeführten tiefgreifenden Umgestaltungen und Neubauten wurden immer wieder einige Schlossteile umgebaut und ergänzt, in seltenen Fällen auch abgerissen. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg (* 1501, † 1560) wird der Bau der beiden Ecktürme und des Halbrundturmes mit den drei Erkern und dem Eingangsportal zugesprochen. Eine andere Quelle besagt, dass er den nordöstlichen Turm entfernen ließ, um das Gebäude zur Bergseite hin zu erweitern. Die Ausschmückung des kleinen Innenhofes und die Aufstockung einzelner Gebäudeteile sollen ebenfalls auf sein Geheiß realisiert worden sein. Der Charakter der Wasserburg soll weiter erhalten geblieben sein. Über die Lebensdaten des Grafen gibt es nur wenige zuverlässige Quellen, da eine vollständige Biografie fehlt. Gesichert scheint nur zu sein, dass bei ihm familiäre Streitigkeiten und später nach der Reformation auch konfessionelle Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Entgegen der testamentarischen Verfügung von Ludwig II. blieb das Erbe der Ysenburger nicht in einer Hand, sondern wurde 1517 in eine Ronneburger und eine Birsteiner Linie geteilt. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg wird auch als Begründer der Teilgrafschaft Ysenburg-Ronneburg genannt. Zunächst wurde die vom Erblasser gewünschte Einheit der Grafschaft jedoch scheinbar weiter durch die Erben aufrechterhalten. Das vorher leerstehende Wächtersbacher Schloss wurde nach dem Umzug des Grafen und seiner Frau Gräfin Elisabeth zu ihrer Residenz ausgebaut. Dazu wurden die oben genannten Änderungen und Umbauten am Gebäudekomplex vorgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Burg bis zur Renaissance weitestgehend unverändert geblieben. Die Umbaumaßnahmen im 15. und 16. Jahrhundert gaben dem Bauwerk dann annähernd sein heutiges Erscheinungsbild. Nach den von Graf Diether durchgeführten tiefgreifenden Umgestaltungen und Neubauten wurden immer wieder einige Schlossteile umgebaut und ergänzt, in seltenen Fällen auch abgerissen. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg (* 1501, † 1560) wird der Bau der beiden Ecktürme und des Halbrundturmes mit den drei Erkern und dem Eingangsportal zugesprochen. Eine andere Quelle besagt, dass er den nordöstlichen Turm entfernen ließ, um das Gebäude zur Bergseite hin zu erweitern. Die Ausschmückung des kleinen Innenhofes und die Aufstockung einzelner Gebäudeteile sollen ebenfalls auf sein Geheiß realisiert worden sein. Der Charakter der Wasserburg soll weiter erhalten geblieben sein. Über die Lebensdaten des Grafen gibt es nur wenige zuverlässige Quellen, da eine vollständige Biografie fehlt. Gesichert scheint nur zu sein, dass bei ihm familiäre Streitigkeiten und später nach der Reformation auch konfessionelle Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Entgegen der testamentarischen Verfügung von Ludwig II. blieb das Erbe der Ysenburger nicht in einer Hand, sondern wurde 1517 in eine Ronneburger und eine Birsteiner Linie geteilt. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg wird auch als Begründer der Teilgrafschaft Ysenburg-Ronneburg genannt. Zunächst wurde die vom Erblasser gewünschte Einheit der Grafschaft jedoch scheinbar weiter durch die Erben aufrechterhalten. Das vorher leerstehende Wächtersbacher Schloss wurde nach dem Umzug des Grafen und seiner Frau Gräfin Elisabeth zu ihrer Residenz ausgebaut. Dazu wurden die oben genannten Änderungen und Umbauten am Gebäudekomplex vorgenommen.

Die Gründung der Wächtersbacher Brauerei auf dem Gelände des Schlosses fiel in die Zeit nach Graf Antons Tod. Schon vor 1578 war Bier in kleineren Mengen nur zum Verzehr des kleinen Hofes, seiner Herrschaften und Diener gebraut worden, wie Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen in seinem Flyer anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Fürstlichen Brauerei Schloss Wächtersbach erklärte. Auch in Büdingen, Birstein und Ronneburg war das der Fall. Im Jahre 1578 war dann die Wächtersbacher Brauerei mit neueren und größeren Geräten ausgestattet worden, und vom Grafen Wolfgang wurde ein Brauer namens Mathes Möller angestellt. Bereits zu dieser Zeit gab es feste Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die unter anderem Menge und Qualität des herzustellenden Bieres regelten. Die Brauer waren gehalten, das Bier ohne schädlichen Zusatz und mit guter Qualität herzustellen, die Arbeitsgeräte waren sorgsam zu pflegen und zu erhalten. Das Bier sollte außerdem heimischen Geschmacksvorstellungen entsprechen. In einem Dokument beurkundete Wolfgang Ernst, Graf zu Ysenburg und Büdingen 1621, dass seinem Bierbrauer Hans Kühleß befohlen wird, siebzig Malter Hopfen aus Eisenach einzukaufen. Die verschiedenen Zollstädte, die er dabei berührte, wurden gebeten, ihn ohne Zoll, sicher und ungehindert passieren zu lassen, da seit 1582 zwischen dem Hause Hessen und den Wetterauischen Grafen ein entsprechender Vertrag existiere. Notfalls sei dem Brauer sogar Hilfe zu gewähren. Die länderübergreifende Vereinbarung ist ein Beleg dafür, welche Bedeutung man dem Brauwesen zu damaliger Zeit beigemessen hat. Die Brautradition in Wächtersbach konnte mehr als 400 Jahre lang bis zur endgültigen Schließung 2008 auf hohem Niveau weitergeführt werden. Und obwohl der Getränkeausstoß im Laufe der Jahre von 5 000 auf 80 000 Hektoliter ganz enorm gesteigert werden konnte, reichte die Menge letztendlich nicht aus, um mit den Großbrauereien konkurrieren zu können. Die gepflegten Biere, wie zum Beispiel das Fürstenpils, konnten zunächst in der ganzen Region erfolgreich eingeführt werden, bis die übermächtige Konkurrenz mit einem vielfach größeren Ausstoß ihre Biere kostengünstiger herstellen und besser vermarkten konnte. Mit dem Ankauf des Brauereigeländes durch die Stadt Wächtersbach und schließlich dem Abriss des Sudhauses wurde 2018 das mit dem 2001 eingestellten Brauereibetrieb. schon angekündigte Ende besiegelt. Bis 2008 war in Teilen der Brauerei noch ein Auslieferungslager untergebracht. Positiv ist dabei festzustellen, dass mit dem Entfernen des 1959 erbauten Sudhauses das vorher 200 Jahre währende historische Ensemble von Marstall, Brauerei und Rentkammer um einen rechteckigen Innenhof mit Rosenhügel herum, im Zuge des Umbaus des historischen Stadtkerns, nun wiederhergestellt werden kann.

Die Gründung der Wächtersbacher Brauerei auf dem Gelände des Schlosses fiel in die Zeit nach Graf Antons Tod. Schon vor 1578 war Bier in kleineren Mengen nur zum Verzehr des kleinen Hofes, seiner Herrschaften und Diener gebraut worden, wie Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen in seinem Flyer anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Fürstlichen Brauerei Schloss Wächtersbach erklärte. Auch in Büdingen, Birstein und Ronneburg war das der Fall. Im Jahre 1578 war dann die Wächtersbacher Brauerei mit neueren und größeren Geräten ausgestattet worden, und vom Grafen Wolfgang wurde ein Brauer namens Mathes Möller angestellt. Bereits zu dieser Zeit gab es feste Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die unter anderem Menge und Qualität des herzustellenden Bieres regelten. Die Brauer waren gehalten, das Bier ohne schädlichen Zusatz und mit guter Qualität herzustellen, die Arbeitsgeräte waren sorgsam zu pflegen und zu erhalten. Das Bier sollte außerdem heimischen Geschmacksvorstellungen entsprechen. In einem Dokument beurkundete Wolfgang Ernst, Graf zu Ysenburg und Büdingen 1621, dass seinem Bierbrauer Hans Kühleß befohlen wird, siebzig Malter Hopfen aus Eisenach einzukaufen. Die verschiedenen Zollstädte, die er dabei berührte, wurden gebeten, ihn ohne Zoll, sicher und ungehindert passieren zu lassen, da seit 1582 zwischen dem Hause Hessen und den Wetterauischen Grafen ein entsprechender Vertrag existiere. Notfalls sei dem Brauer sogar Hilfe zu gewähren. Die länderübergreifende Vereinbarung ist ein Beleg dafür, welche Bedeutung man dem Brauwesen zu damaliger Zeit beigemessen hat. Die Brautradition in Wächtersbach konnte mehr als 400 Jahre lang bis zur endgültigen Schließung 2008 auf hohem Niveau weitergeführt werden. Und obwohl der Getränkeausstoß im Laufe der Jahre von 5 000 auf 80 000 Hektoliter ganz enorm gesteigert werden konnte, reichte die Menge letztendlich nicht aus, um mit den Großbrauereien konkurrieren zu können. Die gepflegten Biere, wie zum Beispiel das Fürstenpils, konnten zunächst in der ganzen Region erfolgreich eingeführt werden, bis die übermächtige Konkurrenz mit einem vielfach größeren Ausstoß ihre Biere kostengünstiger herstellen und besser vermarkten konnte. Mit dem Ankauf des Brauereigeländes durch die Stadt Wächtersbach und schließlich dem Abriss des Sudhauses wurde 2018 das mit dem 2001 eingestellten Brauereibetrieb. schon angekündigte Ende besiegelt. Bis 2008 war in Teilen der Brauerei noch ein Auslieferungslager untergebracht. Positiv ist dabei festzustellen, dass mit dem Entfernen des 1959 erbauten Sudhauses das vorher 200 Jahre währende historische Ensemble von Marstall, Brauerei und Rentkammer um einen rechteckigen Innenhof mit Rosenhügel herum, im Zuge des Umbaus des historischen Stadtkerns, nun wiederhergestellt werden kann.

Die Burg und die Stadt Wächtersbach müssen im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) sehr gelitten haben, sodass Johann Ernst I. von Ysenburg-Büdingen (* 1625, † 1673) das Innere des Schlosses vor seiner Hochzeit vermutlich mit großem Aufwand erst wieder bewohnbar machen musste. Die Feierlichkeiten selber beschrieb Dr. Dagmar Reimers sehr anschaulich in ihrem Aufsatz „1650: Eine Nachkriegshochzeit im Schloss Wächtersbach“ in der Festschrift „750 Jahre Wächtersbach“. Da es in dem Junggesellenhaushalt noch an allem fehlte, mussten zur Beherbergung der Gäste von den Verwandten in Birstein und Büdingen zum Beispiel Bettgestelle, Bett- und Tischwäsche, Gläser, Silberbestecke, Kannen, Schüsseln und Küchengerät sowie ein großer Bratspieß ausgeliehen werden. Das Fest war nicht nur Familienfest, sondern bot auch die Gelegenheit zur Repräsentation. Circa 100 Personen waren über einen Zeitraum von fünf Tagen zu beköstigen. Vier Köche und eine Köchin sorgten für das leibliche Wohl der Gäste, zu denen die Landesbeamten genauso wie das gesamte Hauspersonal gehörten. Wer an den jeweils unterschiedlich entfernt von der Hochzeitstafel stehenden Tischen Platz nehmen durfte, dass bestimmte der Standesunterschied. Große Mengen von Fleisch, Fett und Butter wurden verbraucht. Kraut, Erbsen, weiße und rote Rüben sowie Rettiche wurden als Gemüse angeboten. Als Obst gab es im Juni nur Dörrobst. Warum allein 2 Pfund Zimt verbraucht wurden, wird für immer das Geheimnis der Köche bleiben.

Johann Ernst baute das Schloss in seiner Regentschaft weiter aus und ergänzte das Ensemble durch einen Lustgarten mit Brunnen. Mit der endgültigen Begründung einer eigenen ysenburgischen Linie 1687 durch Ferdinand Maximilian I. musste das Schloss für die neuen Aufgaben als Sitz der Teilgrafschaft Ysenburg- Büdingen-Wächtersbach durch weitere Baumaßnahmen und Neubauten auf dem Gelände des Schlosses gerüstet werden. Im Jahre 1718 entstand das langgestreckte Gebäude des Marstalls (herrschaftlicher Pferdestall). Eine der ältesten Darstellungen von 1729 (Öl auf Leinwand) wurde im Schloss Büdingen entdeckt. Für den Sitz der gräflichen Verwaltung wurde 1735 ein „großes schmuckes Gebäude“, die Rentkammer, erbaut. Auf der Schlossgartenseite dieses Gebäudes wurde ein Raum als sogenannter Gartensaal vorgesehen, der bis heute für Feiern und Veranstaltungen im kleineren Rahmen genutzt wird. Vor dem Saal befindet sich eine großzügige Terrasse, die bei freundlichem Wetter mitbenutzt werden kann. Der Saal wurde später anlässlich der Hochzeit von Fürst Otto Friedrich von Ysenburg 1935 mit Wandgemälden von den zum Hause Ysenburg gehörenden Schlössern ausgestattet. Neben dem Marktplatz, direkt schräg gegenüber vom Schloss wurde 1750 das reich verzierte Fachwerkhaus, das Prinzessinnenhaus, als Wohnraum für die unverheirateten Geschwister der regierenden Grafen errichtet. Ein großer Wirtschaftshof im rückwärtigen Teil des Areals gehörte, durch eine hohe Mauer als Sichtschutz abgetrennt, zum Schlossensemble.

Johann Ernst baute das Schloss in seiner Regentschaft weiter aus und ergänzte das Ensemble durch einen Lustgarten mit Brunnen. Mit der endgültigen Begründung einer eigenen ysenburgischen Linie 1687 durch Ferdinand Maximilian I. musste das Schloss für die neuen Aufgaben als Sitz der Teilgrafschaft Ysenburg- Büdingen-Wächtersbach durch weitere Baumaßnahmen und Neubauten auf dem Gelände des Schlosses gerüstet werden. Im Jahre 1718 entstand das langgestreckte Gebäude des Marstalls (herrschaftlicher Pferdestall). Eine der ältesten Darstellungen von 1729 (Öl auf Leinwand) wurde im Schloss Büdingen entdeckt. Für den Sitz der gräflichen Verwaltung wurde 1735 ein „großes schmuckes Gebäude“, die Rentkammer, erbaut. Auf der Schlossgartenseite dieses Gebäudes wurde ein Raum als sogenannter Gartensaal vorgesehen, der bis heute für Feiern und Veranstaltungen im kleineren Rahmen genutzt wird. Vor dem Saal befindet sich eine großzügige Terrasse, die bei freundlichem Wetter mitbenutzt werden kann. Der Saal wurde später anlässlich der Hochzeit von Fürst Otto Friedrich von Ysenburg 1935 mit Wandgemälden von den zum Hause Ysenburg gehörenden Schlössern ausgestattet. Neben dem Marktplatz, direkt schräg gegenüber vom Schloss wurde 1750 das reich verzierte Fachwerkhaus, das Prinzessinnenhaus, als Wohnraum für die unverheirateten Geschwister der regierenden Grafen errichtet. Ein großer Wirtschaftshof im rückwärtigen Teil des Areals gehörte, durch eine hohe Mauer als Sichtschutz abgetrennt, zum Schlossensemble.

Die Schlossweiher, eine Gartenterrasse und die heute im Frühjahr noch den Park dominierenden Rhododendron- und Azaleen-Anpflanzungen sowie einige seltene Bäume, wie eine Magnolie, ein Gingko am nordwestlichen Eckturm des Schlosses, eine Kastanie, ein Trompetenbaum und eine hohe Pyramideneiche, die später mit einem Blitzableiter versehen wurde, um das Schloss vor Blitzeinschlägen zu bewahren, lassen noch heute die frühere Parkanlage erkennen. Der Gingko wurde während der Renovierungsarbeiten aufwendig geschützt. Den Mitgliedern des Vereins Schloss und Park ist es zu verdanken, dass die Pracht der Rhododendron- und Azaleenblüte aufgrund zahlreicher Nachpflanzungen jedes Frühjahr aufs Neue bewundert werden kann. Und auch die Rosenbeete links und rechts des Hauptweges, der den von der Friedrich-Wilhelm-Straße kommenden Besucher zum Schloss führt, hat der Verein neu angelegt und in den Folgejahren gepflegt.

Sie war in ihrer Jugend eine außerordentliche Schönheit, eine überaus beliebte Person. „Vor allen Dingen war es der Zauber einer liebenswürdigen Seele, der schnell alle, welche das Glück hatten, ihr persönlich näherzutreten, fesselte und dauernd für sie einnahm“, steht in Augusta Marie Gertrudes Nachruf (*1829, †1887) zu lesen. Sie verstand es, nicht nur für sich selbst die schönen Seiten des Lebens zu suchen, sondern es bereitete ihr auch große Freude, anderen Menschen Glück zu bringen. Sie galt als gebildet und von außerordentlicher Willenskraft.

Augusta Marie Gertrude Prinzessin von Hanau, am 21. September 1829 in Niederdorfelden bei Hanau als Auguste Marie Gertrude Lehmann geboren, war die uneheliche Tochter des Kurprinzen Friedrich Wilhelm und der Gertrude Falkenstein, der Ehefrau des Premierleutnants in einem preußischen Ulanenregiment Karl Michael Lehmann. Nach ihrer Scheidung von Lehmann vermählte sich die Mutter mit dem Kurprinzen, der sie in den erblichen Fürstenstand erhob. Dass der als mental gestört beschriebene Graf Ferdinand Maximillian III. nach seiner Heirat am 17. Juli 1849 ebenfalls in den erblichen Fürstenstand erhoben wurde, verdankte er ausschließlich seiner Gemahlin Augusta Marie Gertrude, die die Lieblingstochter des Kurprinzen war. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater und war nicht nur eine verständnisvolle Gattin, sondern wurde auch als Wohltäterin des ganzen Ysenburger Landes bezeichnet. Die Wächtersbacher hatten ihr die Kleinkinderschule und das Augusta-Hospital zu verdanken. In dem ehemaligen Anwesen der Herren von Hatzfeld richtete Fürstin Augusta ein Hospital und einen Kindergarten ein. Eine Diakonisse kümmerte sich um die Kranken und Alten im Hause und in der Gemeinde, eine andere um die munteren Kleinen in der damals sogenannten „Kinderverwahranstalt“. Hier wurden die Kinder auch verpflegt, was die weniger vermögenden Familien zusätzlich unterstützte. In Erinnerung und zu Ehren an die für die damalige Zeit außerordentlich sozial denkende und handelnde Regentin wurde der repräsentativste Raum im Schloss nach ihr als Augusta-Saal benannt. Ein Porträt im Flur zeigt die Gräfin in jungen Jahren.

Augusta Marie Gertrude Prinzessin von Hanau, am 21. September 1829 in Niederdorfelden bei Hanau als Auguste Marie Gertrude Lehmann geboren, war die uneheliche Tochter des Kurprinzen Friedrich Wilhelm und der Gertrude Falkenstein, der Ehefrau des Premierleutnants in einem preußischen Ulanenregiment Karl Michael Lehmann. Nach ihrer Scheidung von Lehmann vermählte sich die Mutter mit dem Kurprinzen, der sie in den erblichen Fürstenstand erhob. Dass der als mental gestört beschriebene Graf Ferdinand Maximillian III. nach seiner Heirat am 17. Juli 1849 ebenfalls in den erblichen Fürstenstand erhoben wurde, verdankte er ausschließlich seiner Gemahlin Augusta Marie Gertrude, die die Lieblingstochter des Kurprinzen war. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater und war nicht nur eine verständnisvolle Gattin, sondern wurde auch als Wohltäterin des ganzen Ysenburger Landes bezeichnet. Die Wächtersbacher hatten ihr die Kleinkinderschule und das Augusta-Hospital zu verdanken. In dem ehemaligen Anwesen der Herren von Hatzfeld richtete Fürstin Augusta ein Hospital und einen Kindergarten ein. Eine Diakonisse kümmerte sich um die Kranken und Alten im Hause und in der Gemeinde, eine andere um die munteren Kleinen in der damals sogenannten „Kinderverwahranstalt“. Hier wurden die Kinder auch verpflegt, was die weniger vermögenden Familien zusätzlich unterstützte. In Erinnerung und zu Ehren an die für die damalige Zeit außerordentlich sozial denkende und handelnde Regentin wurde der repräsentativste Raum im Schloss nach ihr als Augusta-Saal benannt. Ein Porträt im Flur zeigt die Gräfin in jungen Jahren.

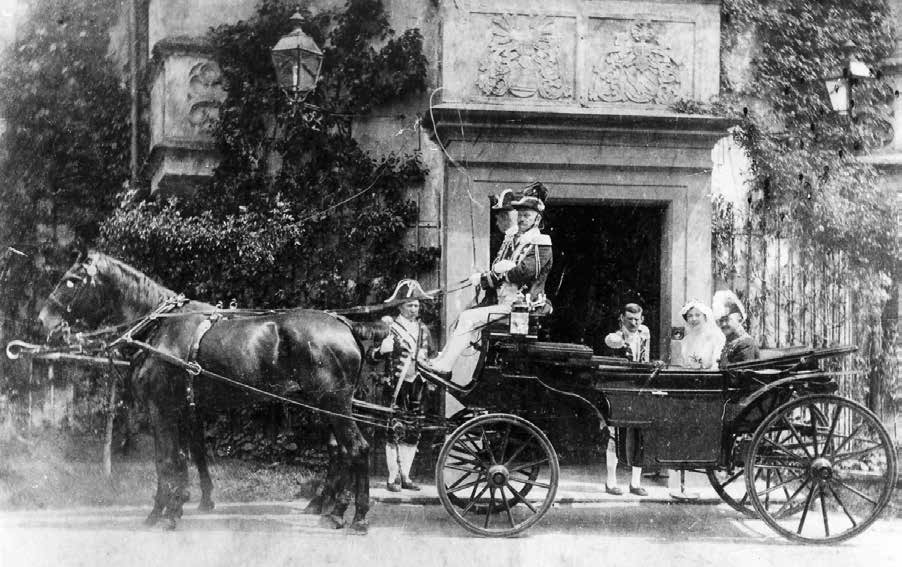

Ferdinand Maximilian III. wurde am 24. Oktober 1824 in Wächtersbach geboren. Nachdem sein Vater Graf Adolf aus gesundheitlichen Gründen auf die Standesherrschaft Ysenburg und Büdingen- Wächtersbach verzichtet hatte, wurde Ferdinand Maximilian III. von Kurfürst Wilhelm II. in den Grafenstand erhoben. Ein Jahr später starb der Kurfürst und sein Sohn Friedrich Wilhelm I. trat die Nachfolge an, der am 17. August 1865 die Urkunde, die die Erhebung von Ferdinand Maximilian III. in den Fürstenstand bescheinigte, unterschrieb und mit dem kurhessischen Staatssiegel versah. Zu Ehren des neuen Fürsten wurde vor dem Schloss eine Ehrenpforte errichtet, die mit den gekrönten Wappen des Kurfürstentums Hessen, der Fürsten von Hessen und der Fürsten von Ysenburg geschmückt war. Zur Ankunft der Ehrengäste bildeten kurhessische Ulanen ein Spalier. Die Erhebung von Graf Ferdinand Maximillian III. in den erblichen Fürstenstand hatte nach 1865 zur Folge, dass der Haupterbe des Hauses Ysenburg sich bis heute Fürst titulieren darf. Das Schloss Wächtersbach wurde ebenfalls bis 1939 zum Fürstensitz erklärt. Noch im gleichen Jahr nach dem Brand übersiedelte Fürst Otto Friedrich mit der fürstlichen Familie in den von einem Onkel ererbten Besitz nach Büdingen.

Das am 27. Oktober 1939 im Dachstuhl völlig ausgebrannte Gebäude, das auch in den darunterliegenden Stockwerken durch Löschwasser schwer beschädigt worden war, konnte bis 1942 wiederhergestellt werden. Die Aufnahme zeigt von außen die schweren Schäden, die das Gebäude durch den Brand erlitten hat.

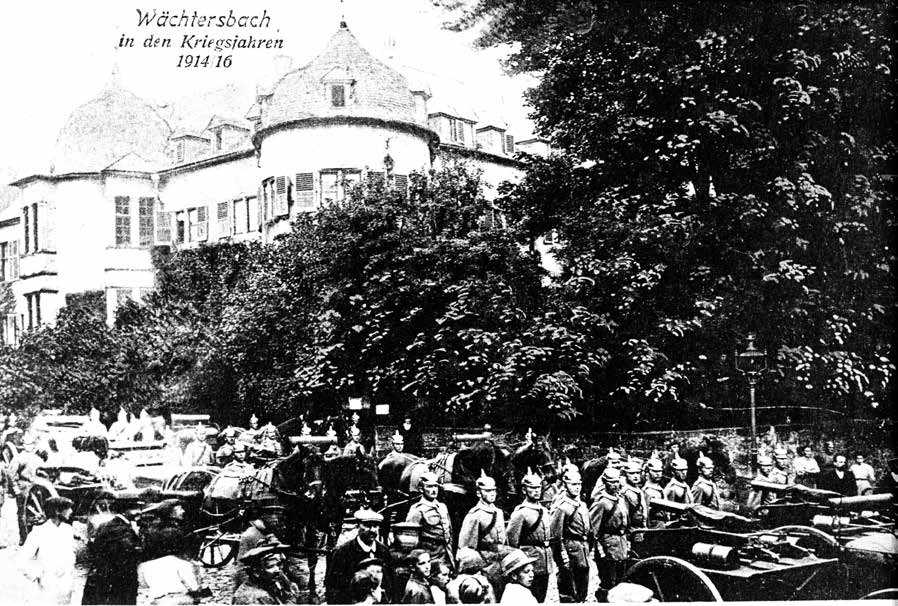

Durch den Auszug der Fürstenfamilie war es auch mit dem repräsentativen Fürstensitz aus. Die Räumlichkeiten wurden intakt, aber schmucklos wiederhergestellt. Vermutlich um die entstandenen Kosten wieder zu erwirtschaften und einen auf die Dauer das Gebäude ruinierenden Leerstand zu vermeiden, wurde das Haus von der fürstlichen Verwaltung an verschiedene Firmen und Institutionen vermietet. Die im Krieg ausgebombte Geschäftsleitung der Firma Degussa zog vorübergehend in das Schloss ein. Zum Kriegsende beschlagnahmte und bewachte die amerikanische Armee das Schloss neben anderen privaten Häusern in der Stadt. Den Deutschen wurde der Zutritt versagt. Ab Mai 1946 wurde das Haus dann von einem Altersheim der Stadt Frankfurt genutzt. Von Mai 1958 bis August 1964 richtete das Hessische Landesdurchgangs- und Auswandererlager ein Nebenlager für Ostflüchtlinge zur Eingliederung in Deutschland oder zur Vermittlung in andere Länder ein. Von Mai 1960 bis Sommer 1963 befand sich hier auch die Hessische Zentrale Förderschule für jugendliche Spätaussiedler zwischen 15 und 25 Jahren, die in Mehrbettzimmern getrennt von ihren ebenfalls im Schloss wohnenden Eltern untergebracht waren. Der Deutsche Entwicklungsdienst eröffnete 1967 seine Schule für Entwicklungshelfer im Schloss. Eine der seltenen Luftaufnahmen (oben) aus dieser Zeit zeigt das wiederaufgebaute Schloss in ganzer Größe.

Für die Stadt Wächtersbach war mit dem Einzug des DED nicht nur ein gewisses Renommee verbunden, sondern die Altstadt mit ihren Läden und der Gastronomie erfuhr durch die Schüler, die ihre Freizeit ja auch hier verbrachten, eine deutlich sichtbare Belebung und Umsatzsteigerung. Finanziell profitierte vor allen Dingen das fürstliche Haus von dem Mietvertrag mit dem DED, der zunächst die Renovierungskosten von rund 25.000 Euro übernahm, da die Räume durch die verschiedenen Mieter im Laufe der Jahre stark verwohnt waren. Es wurden nach den Vorstellungen der Behörde neben den Sanierungs- auch Umbaumaßnahmen vorgenommen. Insbesondere die sanitären Anlagen mussten der erwarteten Schülerzahl gemäß angepasst werden. Als monatliche Miete wurden zunächst 5.500 Deutsche Mark vereinbart. Die ersten 180 Schüler mussten noch privat untergebracht werden. Der zweite Mietvertrag beinhaltete zusätzlich die internatsmäßige Unterbringung der Schüler. Dafür mussten weitere Umbauten im Schloss vorgenommen werden.

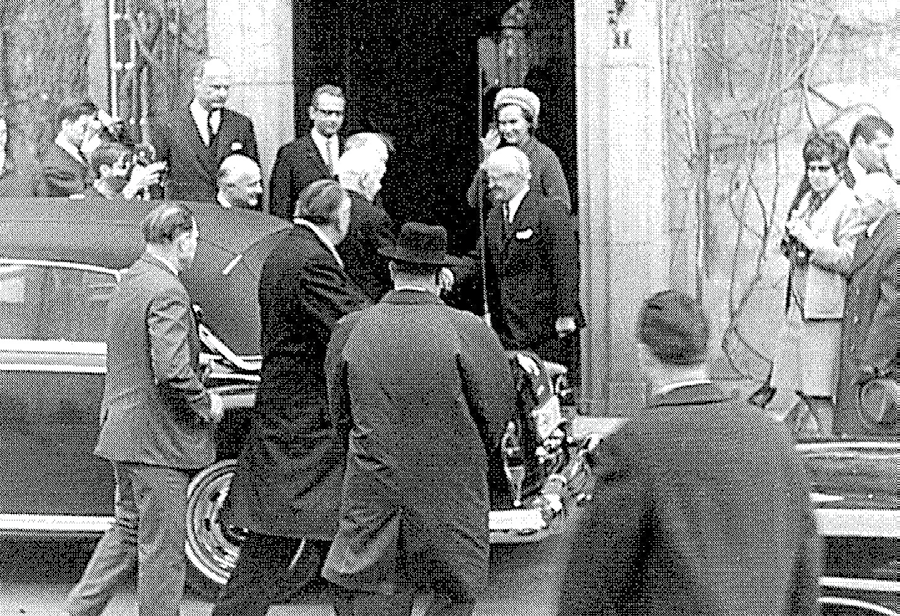

Ein Hauch von großer weiter Welt zog mit dem DED in die nach Ende des Krieges zunächst mit Integration und Zuzug von Flüchtlingen beschäftigte Wächtersbacher Gesellschaft ein. Anlässlich der offiziellen Eröffnung besuchte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke Wächtersbach. Mit Papierfähnchen schwenkend standen Schulkinder vor dem Bahnhofsgebäude, um dem hohen Besuch einen würdigen Empfang zu bereiten. Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache; im Anschluss hatten sie schulfrei.  Die Nutzung des Schlosses durch den DED hinterließ in vielerlei Hinsicht ihre Spuren. Nicht nur am Gebäude und in den Innenräumen waren Gebrauchsspuren geblieben, gleichzeitig gab es für das Schloss und die Stadt auch eine nachhaltige Außenwirkung dadurch, dass für so lange Zeit eine Einrichtung von internationaler Bedeutung beherbergt war. In dem genannten Zeitraum bis 1978 wurden rund 4.000 Entwicklungshelfer aus allen Teilen Deutschlands für ihre Tätigkeit in aller Welt ausgebildet. Einen umfassenden Einblick in das Wirken des DED in Wächtersbach gibt die im Rahmen der Sammlungen der Geschichte von Wächtersbach veröffentlichte Schrift „Vom Wächtersbacher Schloss in alle Welt“ von Renate Holzapfel. Der Umzug des DED 1978 nach West-Berlin war keine rationale, sondern eine rein politische Entscheidung der Bundesregierung, um die Integration des Westens der geteilten Stadt durch die Stationierung bundeseigener Einrichtungen weiter zu manifestieren. Seit Gründung der Gesellschaft im Jahre 1963 wurden insgesamt weit mehr als 15.000 Entwicklungshelfer ausgebildet. Seit dem 1. Januar 2011 ist die DED in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit aufgegangen. Noch heute kommen Ehemalige, die in Wächtersbach ausgebildet wurden, zu einem Wiedersehen nach Wächtersbach. Das Foto zeigt 15 Ehemalige, die sich 2019 mit Bürgermeister Andreas Weiher und Stadtführer Otto Fiegler vor dem im Bau befindlichen Schloss versammelt haben.

Die Nutzung des Schlosses durch den DED hinterließ in vielerlei Hinsicht ihre Spuren. Nicht nur am Gebäude und in den Innenräumen waren Gebrauchsspuren geblieben, gleichzeitig gab es für das Schloss und die Stadt auch eine nachhaltige Außenwirkung dadurch, dass für so lange Zeit eine Einrichtung von internationaler Bedeutung beherbergt war. In dem genannten Zeitraum bis 1978 wurden rund 4.000 Entwicklungshelfer aus allen Teilen Deutschlands für ihre Tätigkeit in aller Welt ausgebildet. Einen umfassenden Einblick in das Wirken des DED in Wächtersbach gibt die im Rahmen der Sammlungen der Geschichte von Wächtersbach veröffentlichte Schrift „Vom Wächtersbacher Schloss in alle Welt“ von Renate Holzapfel. Der Umzug des DED 1978 nach West-Berlin war keine rationale, sondern eine rein politische Entscheidung der Bundesregierung, um die Integration des Westens der geteilten Stadt durch die Stationierung bundeseigener Einrichtungen weiter zu manifestieren. Seit Gründung der Gesellschaft im Jahre 1963 wurden insgesamt weit mehr als 15.000 Entwicklungshelfer ausgebildet. Seit dem 1. Januar 2011 ist die DED in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit aufgegangen. Noch heute kommen Ehemalige, die in Wächtersbach ausgebildet wurden, zu einem Wiedersehen nach Wächtersbach. Das Foto zeigt 15 Ehemalige, die sich 2019 mit Bürgermeister Andreas Weiher und Stadtführer Otto Fiegler vor dem im Bau befindlichen Schloss versammelt haben.

Nach 1978 findet sich lange weder ein neuer Mieter noch ein Investor; dann wird das Schloss im Januar 1994 doch an eine Familie Hodzic verkauft, die den Gebäudekomplex nach der Sanierung angeblich unter anderem für ein privates Seniorenheim nutzen wollte, wobei die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr zum Schlosspark haben sollte. Daraus wurde aber nichts, und auch die zunächst geäußerte Bereitschaft zum Verkauf wurde wieder zurückgenommen. Der danach geäußerte Plan des Besitzers, in dem Schloss nach der Sanierung eine Galerie einzurichten, stellte sich ebenfalls als Fantasiegebilde heraus. Erst als der damalige, inzwischen verstorbene Bürgermeister Rainer Krätschmer nach zwölf Jahren Stillstand in der Sache und zusehends weiterem Verfall des Gebäudes der Familie ankündigte, die Denkmalschutzbehörden einzuschalten, wenn nicht endlich saniert oder verkauft würde, kam es nach längeren Verkaufsverhandlungen dann 2012 doch zum Verkauf an die Familie Bruch.

Krätschmer hatte dem Investor vorgeworfen, das Schloss als reines Spekulationsobjekt erworben zu haben, ohne jede Absicht, das Haus jemals zu sanieren. Dabei ließ allein ein Blick durch das schmiedeeiserne Tor in den Innenhof trotz Schmutz und Staub etwas von der Faszination dieses historischen Gebäudes ahnen. Nach der Sanierung war es dann im März 2020 nach 42 Jahren Leerstand mit dem Umzug der Stadtverwaltung in einen Teil des Hauses endlich so weit, dass in das Schloss wieder Leben einkehrte. Gleichzeitig mit dem Umzug des Rathauses in einen Teil des Schlosses kam auch wieder mehr Belebung in die Altstadt.

Eine „Brücke der Freundschaft und des Friedens“ nannte der damalige Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Walter Scheel am 10.12.1965 die Einrichtung zum Einzug des DED in das Wächtersbacher Schloss. An die Worte Walter Scheels hat die am 07.05.2022 von Bürgermeister Andreas Weiher anlässlich des gemeinsamen Singens der Bürger für den Frieden gehaltene Ansprache erneut erinnert. Wächtersbacher Chöre und viele Bürger sangen für Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt.

Den vom DED geschulten damaligen Schlossbewohnern selber wurde immer wieder eine linke Orientierung nachgesagt, schrieb Renate Holzapfel. Als guter Spiegel des Zeitgeschehens und des Zeitgeistes präsentierten sich die Schüler mit einer gewissen Aufmüpfigkeit und Ansätzen gesellschaftspolitischer Innovationen, urteilte die Autorin. Schließlich stand die 1968er-Generation schon in den Startlöchern.

Dieter Löchl